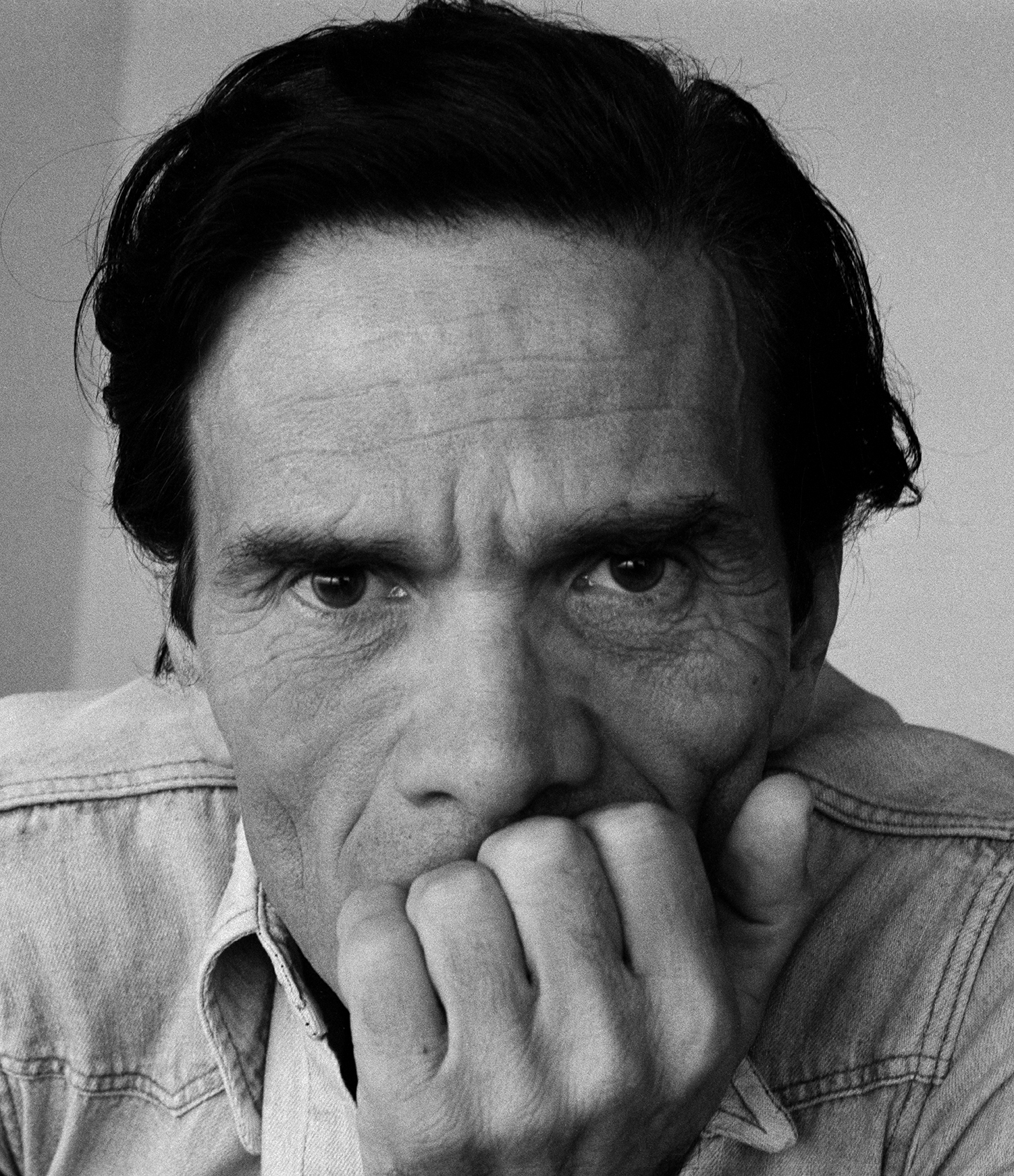

A lungo ostaggio del grande pubblico, ridotto spesso a quelle due o tre provocazioni che lo hanno reso celebre, Pier Paolo Pasolini è un fantasma che si aggira per l’Italia, scomodo un po’ a tutti, perfetto per ogni occasione.

Perchè citare Pasolini è uno sport nazionale praticato a livello amatoriale, ma anche agonistico: sia il tema l’aborto o la violenza nella manifestazioni, il consumismo o la natura del fascismo, è una soluzione rassicurante al terrore della banalità.

Perchè la più grande sfortuna che possa capitare ad un intellettuale, forse, più che l’essere dimenticato, è l’essere ricordato troppo. Diventare il cacio sui maccheroni, la panacea ultima ed inappellabile delle opinioni più sciape. Gli uomini contro, i navigatori contro corrente, piacciono un po’ a tutti, soprattutto se morti ammazzati. La tragedia dell’assassinio è un processo catartico: sgrassa lo scandalo, monda lo scalpore, trasmettendoci un nuovo eroe, pronto all’uso. Come ogni vero trasgressore, Pasolini, con le sue trasgressioni, ha anticipato i tempi che sono venuti e poi si sono rarefatti. Forse, anche per questo, parte di quanto ha scritto e girato è invecchiato male, e l’aggettivo anacronistico, o didascalico, pare spesso calzante. Ha compreso il nostro presente prima che avessimo modo di scoprirlo, e ciò che era rivoluzionario mezzo secolo fa oggi è banale.

Ma sono convinto che oggi non si debba scrivere del polemista e del provocatore, del corsaro sprezzante e del profeta inascoltato. Ricorrono i Morti, e l’autunno porta sempre un alito di malinconia. Perché per ripensare Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dal suo assassinio, non bastano le Belle Bandiere e le Lettere Luterane, non Teorema, non la Religione del mio Tempo o Petrolio. La politica, l’impegno civile, la critica onesta e senza sconti sono cose bellissime: ma, appunto, non bastano.

Oggi, in questo due novembre inusualmente tiepido, tornano invece soprattutto in mente Ettore Garofolo febbricitante, come crocifisso, il pianto di sua madre. I tuffi del Riccetto nel Tevere: il primo per salvare una rondine; il secondo, mancato, per salvare un amico. La blasfemia simulata della Ricotta, il valzer impacciato e tragico che conclude Salò. Perchè, prima di essere polemista, provocatore, profeta e corsaro, Pasolini è stato un poeta. Uno degli ultimi. Basso e alto, osceno e sublime, vecchio e nuovo: nella sua opera tutto coesiste e si confonde, in una danza dodecafonica di voci e stili contrastanti, una tempesta tutta contemporanea di suggestioni ed indulgenze, una giostra di miracoli inconcludenti e disgrazie immeritate.

Scrisse il maestro del maestro del maestro di Pasolini: il vero è l’intero. E l’allievo non avrebbe potuto imparare meglio. Perchè tiene insieme tutti i fili e tutti i registri, tutti gli errori e tutte le scienze. Ma l’eterogeneità delle forme non corrisponde alla varietà del soggetto, che è sempre, con precisione maniacale, lo stesso. L’Uomo, la sua disperata passione di essere nel mondo, il sentimento sacro e pagano che ne governa la vita e che la alimenta. L’ossessione, la fede cieca nel fatto che al netto di tutto, che al di là del nulla, ci sia qualcosa. La speranza, dunque, che sopravvive ed equivale alla disperazione, elevata a religione quasi laica, ad appiglio finale in un mondo che non si vuole più far capire.

Perciò, scrivere di Pasolini, oggi, riesumarne le ceneri, è necessario perché c’è ancora molto da capire, da imparare. Perché l’umanità straziante che attraversa i suoi scritti, e che è sopravvissuta al corso impietoso del tempo, vale la pena di essere conservata. Perchè ne abbiamo bisogno. Perchè era una cosa rara, ed era pura luce.